噶爾本啦的供養

有關噶爾本啦的故事必然很多,也必然是我所不知道的,因為我從未見過他,我只是聽說過他的兩三個故事。甚至,我聽說的那個噶爾本啦,有人用肯定的語氣說,他從沒去過達蘭薩拉;而去過達蘭薩拉的那個噶爾本啦,又似乎並非我聽說的噶爾本啦。

這有點像繞口令了,是不是讓人犯暈?儘管我也用拉薩敬語的「啦」來稱呼他以示尊敬,但我對誰才是我聽說的噶爾本啦並不太感興趣,這是我的失誤。由於我興趣缺缺,使得依憑回憶來記錄這個故事時,我被自己造成的障礙難住了。我試著忽略他的其他生平事蹟,因為別的都不重要,我的意思是,再多的經歷對我都不算重要,我並非他的傳記作者,我想寫下來的只有一件事。

出於擔心時間一長,不是淡忘了,就是混淆了,我至少給十個人或者更多的人複述過那件事。每講一次,內心的歉意就會多一點兒,眼前浮現出兩年前那個陽光燦爛的夏日午後,在團結新村有著家庭氣氛的藏式餐館,開滿鮮花的窗外隱約傳來有人用劄念【1】彈唱《查堆嘎布》,節奏有點激越了,跟我們懷舊的情緒有點不協調,不過還好,噶爾本啦的弟子形象高大,聲如洪鐘,倒也符合本應緩慢的琴聲。但他已不復年輕,兩鬢斑白,是退休工人。我對他懷有歉意,因為我答應過,會盡數寫下他特意給我講述的每一件拉薩往事,卻拖延至今,結果所有往事,都有些像那天邊浮雲,越來越飄渺。

前不久,一本落滿灰塵的書被我從書架上突然瞥見,讓我決定,無論如何得寫那個故事了。那書做得可真粗糙啊。沒有書號;沒有書價;封底有一行中文:西藏新華印刷廠製版印刷,除此全是藏文;封面則是一幅色彩、圖案具有寺院壁畫風格的繪畫,與書寫得狀如舞蹈的藏文相得益彰。現在我看明白了,那紅藍相間的八瓣蓮花簇擁的是一面達瑪鼓,那宛如雲彩的紮西達傑【2】的下面是兩把嗩呐。而達瑪鼓與嗩呐屬於波斯樂器,很早以前傳入圖伯特,出現在有「西藏宮廷樂舞」之稱的噶爾魯當中。須說明,噶爾魯分為兩部分:噶爾為樂,魯為舞。

沒錯,這正是一本噶爾魯樂譜,收錄的有五十八首樂曲和藏文歌詞,出版於1985年1月,藏文書名譯為《供雲樂舞》,屬於我父親的藏書。我那身為「金珠瑪米」【3】一員的父親,一如熱愛西藏革命歌曲一般,熱愛堆諧果諧朗瑪噶爾魯【4】以及多衛康【5】的民間情歌,留下了諸多散發著歷史氣息的歌本,被我悉數帶到北京居處,專門在書架上給予一米見長的位置安放,但我從來沒有翻閱過這本書,一旦打開,激動不已,因為我看見了噶爾本啦。

二、

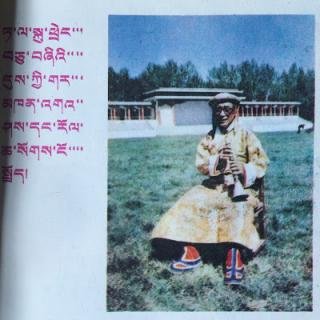

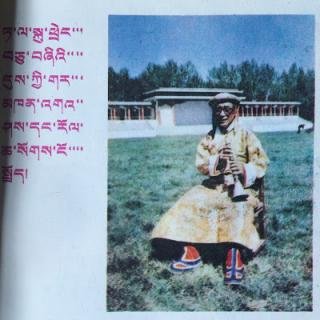

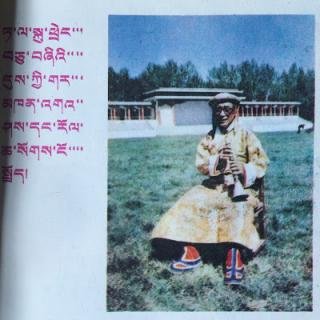

是的,他就是噶爾本啦。看上去,他是一個形容清矍的老人,戴著眼鏡,手持嗩呐,坐在一把簡陋的木椅子上,而周遭環境,我一眼即認出,是名為「拉薩人民體育場」的場地。它坐落于幾曲【6】之畔,過去本為一片鬱鬱蔥蔥的波林卡【7】,1950年代由不請而入的「解放者」開闢成體育場,之後最主要的功能是舉行頻繁的政治性的萬人集會,如慶祝無產階級文化大革命或聲討美帝國主義侵略越南,以及對各類「反革命分子」施以重刑甚至極刑的審判大會。當然,在這張圖片上,這個體育場已不復喧囂,顯得寂靜而寥廓,青黃不接的草地上只有噶爾本啦在微笑著。

而他的微笑是優雅的,是屬於拉薩的,但那已是昨日的拉薩,我能夠辨認得出,儘管我從來沒有在昨日的拉薩生活過,可他過時的微笑似乎披露了昨日拉薩宛如良辰美景的夢幻歲月,這或許與他的穿著、裝飾有關。從頭到腳,那圓餅似的帽子,左耳上垂掛的長長耳墜,金黃色的錦緞長袍露出的潔白衣領和衣袖,以及紅色鑲藍邊的氆氌高靴,雖都有專門名稱,我卻一無所知(似乎有著黃金與綠松石的長耳墜叫「索金」,可那好像是貴族和官員才能佩戴,即便錢財滾滾的商人也不可掠美),畢竟這一切的一切,多麼地不合時宜,既不屬於他拍照時的1980年代,更不屬於我看見他時的2009年,卻美麗無比,難以言狀,尤其是,他身後那片毫無美感的專供黨的幹部們就坐的高臺上,那些密集而粗大的血紅柱子是那麼地突兀、蠻橫,刺痛了我的眼睛,有一瞬,竟讓我悲從中來。

簡介也是意味深長的。抬頭即寫著:十四世達賴喇嘛的樂隊及簡介。與此相同,隨後幾頁,在樂隊十一個人的簡介裡,也都出現了幾個特殊的年份,或者他們處在各個特殊階段的年齡。不必再寫更多,想必當時也不敢寫得更多,就這幾個年份和數字,一切盡在其中,何況寫的是藏文。也即是說,如何填補其中的空白,如何使得某些欲言又止的巨變多少再透露一些,已然是惟有相似經歷的本族人才會瞭解的。甚至可以說,看上去平淡無奇的簡介其實是為那些人寫的,因為那些人一看就明白從何時至何時發生了什麼,又歷經了怎樣含辛茹苦甚至死去活來的掙扎,末了,則淡淡的一句戛然而止,顯然意味著劫後餘生。沒有相似經歷的人是難以明察個中滋味的,有著相似經歷的人是難以釋然內心糾結的,所以需要的是另一種敘事,由一個像我這樣的年紀與經歷懸殊卻心心相印的人來重新敘述,而我只是得益于那些倖存者的幫助,才得以短暫地進入他們的集體回憶之中。

比如他,噶爾本•巴桑頓珠,在簡介中如是概述:9歲進入噶爾魯樂舞隊;21歲擔任噶爾樂師,擅長多種樂器;32歲擔任噶爾本,即總樂師或樂官;43歲,正值「民主改革」【8】……然後,既絕口不提所謂「民主改革」始於1959年,具體發生了什麼使得世時翻轉的天大事件,又省略了他長達二十二年的人生遭際,一下子就跨到了1981年,說他參加了西藏自治區第一屆文代會【9】,把恢復噶爾魯提上了議程,到了1982年,64歲,投入到搶救瀕臨失傳的噶爾魯歌舞當中;至此,完畢。

那麼,那整整二十二年,噶爾本•巴桑頓珠,他在哪裡?遭遇了什麼?還有,樂隊的十一位成員,又在哪裡?遭遇了什麼?似乎每個人都有整整二十二年不知所向,如同人間蒸發,突然消失。其實並非如此,其他人的經歷我不知其詳,但噶爾本啦的那段生涯,據他的弟子在那個夏日午後告訴我,是被「解放者」當作「叛亂分子」給關進監獄,後來又被押送到格爾木勞改營【10】,修過鐵路和青藏公路。可究竟是哪年被發配的?去了多少人?待了多少年?這似乎成了歷史懸案,誰都說不清,只知道,最後活著回來的不過寥寥數人,老弱病殘,其中幸而有他。

三、

我應該再解釋一下何為噶爾魯。

簡言之,前面提過,而今通俗說法是「西藏宮廷樂舞」。早在四百多年前,由拉達克傳入時就出現于圖伯特諸王宮廷。1641年,五世達賴喇嘛建立甘丹頗章政府,登上政教合一的獅子寶座,噶爾魯被當作神樂與仙舞專門奉獻,被華麗的辭藻比喻為如雲供品。也即,噶爾魯是專屬達賴喇嘛的傳統禮供,並在甘丹頗章政府的儀典上表演。一本記載噶爾魯樂舞譜集的綱要經典《賞心悅耳明目之喜宴》於1688年編纂,其中最重要的是這首《吉喜富足》,歌詞大意為:

如今上空吉辰良宵,

大地吉祥有福,

在此吉喜富足之時,

跳起美妙的供雲歌舞,

獻給聖明遍知達賴福田施主轉輪王,

聖王敬請欣賞。

其他還有《太陽》、《供雲》、《如意寶》、《天空的星辰》、《聖地拉薩》、《首頂禮冠》等樂曲,以劄念、揚琴、達瑪鼓、嗩呐、竹笛、串鈴等樂器來伴奏。以及,由被稱為「噶足巴」的少年舞者隨著意義美好的歌唱演示傳統的舞姿【11】。

拉薩人評價有幸成為噶足巴「是一項光榮的職責」,因為全都必須是從出身很好的家庭千挑萬選的男孩子,從小精心培養,在達賴喇嘛尊前承蒙殊榮,在各種極其講究的典禮和充滿歡慶的盛會上,用晶瑩剔透的歌唱和儀態萬方的舞蹈來讚美神佛和貢薩絳袞欽波確【12】。並且,噶廈【13】會給每位藝人定制宛如壁畫中的仙人才有的彩衣雲裳,以至在拉薩民間有種說法:「只有幸運的姑娘才能得到穿絳迪【14】衣服的舞員。」【15】當然,這得等到他們從純淨孩童長成了豐神異彩的藝人,但至十八歲,他們就不能再是且歌且舞的噶足巴了,須得回到人間,擔任各種世俗角色。

然而那已是舊西藏的曇花景象,如我這般生活在新西藏的人,見過的只是藏戲團和朗瑪廳的歌舞表演,裹滿了從四面八方撲來的世間風塵再也無法洗淨。最早的朗瑪廳可能出現於1990年代中期,那時還值得一去,有老人演示堆諧果諧和朗瑪,還允許觀眾上臺自娛自樂。我曾與我母親和幾個姨姨去過朗瑪廳,兼具舞蹈家與藝術評論家身份的姨父也去了,他用挑剔的眼光審視著,不滿地說已經變味。我倒也不知原來的味道是什麼,反正當我母親與姨姨們落落大方地歌舞之時,即便不夠標準卻也令人陶醉。而如今的朗瑪廳無需專家評判,我也能看出變味了,夾雜著漢語和藏語的流行歌曲此起彼伏,搭配著所謂的民族舞蹈卻不倫不類,在啤酒、香煙等混雜的怪味中,人們似乎很容易亂性。幸好其中沒有噶爾魯,好像其中沒有噶爾魯,無論如何,噶爾魯不可以淪落到這樣的場合,否則將是災難的預兆。

扯遠了,我得接著講噶爾本啦的故事。我總是這樣,本來想說一件事,可說著說著就天馬行空了。

四、

噶爾本•巴桑頓珠啦,當他在地獄般的格爾木勞改營裡倖存下來,重又回到面目全非的拉薩時,差不多心如死灰。當時有個很流行的詞,叫做百廢待興,意思是,浩劫已經結束,一切從頭再來,包括恢復早就被當成「封建迷信」給掃進歷史垃圾堆的噶爾魯。然而偌大的拉薩,噶爾魯已然絕跡,黨和政府便想到了負罪歸來的噶爾本啦,屢屢屈尊紆貴,再三請他出山,都被噶爾本啦婉言謝絕。據說噶爾本啦掀衣展示傷痕猶在的身體,用拉薩敬語十分客氣地說:「貢巴麻從【16】,因為在勞改營裡接受勞動改造很徹底,已經把噶爾魯忘得一乾二淨。」聽他這麼解釋,更因觸目驚心,黨和政府也就不好意思再去相煩他了。那時節,黨和政府開始多少注意自身形象了。

大概到了1980年,當時的政治氣氛是北京與達蘭薩拉終於有了第一次正式接觸,境內外的藏人也就有了被分隔二十餘年之後的相互走動,不過是少數的,短暫的。不知道什麼運氣降臨到噶爾本啦的頭上,他竟然申請到了護照,可以去尼泊爾還是哪個國家探親了。需要說明的是,被允許去的國家是不包括印度的,這是一條延續至今的嚴格規定。然而,藏人只要能出國,目的地大多是印度,確切地說,是位於印度北部的達蘭薩拉,而沖著達蘭薩拉去的目的只有一個:朝拜流亡於此、寄居多年的根本上師達賴喇嘛。這其實是一個誰都明瞭的事實。

詳細的經過無需複述,反正噶爾本啦最終去成了達蘭薩拉,也見到了已不年輕的袞頓【17】。想那事變當年,袞頓正逢25歲的噶【18】,噶爾本啦恰值技藝成熟的中年,曾經無數次為袞頓奉獻過美妙的噶爾魯,以無比的恭敬之心目睹了萬民之神王的艱難成長,而今在異國他鄉重又覲見到,沒有比這更無常的奇跡了。我的佛法上師曾對我開示過一句話:「痛苦是無常的,幸福也是無常的,」誠如斯言。目睹異國他鄉的任何一處或者說任何一個細節都無法與山那邊宏偉而壯麗的頗章布達拉【19】相媲美,噶爾本啦不禁淚如雨下,長跪不起。據說他合掌懇求:「袞頓,祈請允准您跟前的深厚信仰者,為袞頓您供養屬於您的噶爾魯。長達二十多年不曾以身語意表達的噶爾魯,這宛如祥雲的供品,就為的是等到今天,再次供養袞頓。」

我不知道在漫長的流亡歲月裡,尊者是否會有可能欣賞到被稱為「賞心悅耳明目」的噶爾魯,因為樂隊在他出走拉薩沒幾天就覆沒了。被抓的抓,關的關,散的散,會有個別噶爾魯藝人追隨袞頓流亡至達蘭薩拉嗎?而此刻,正在衰老的噶爾本啦,已有二十多年不忍觸碰噶爾魯的噶爾本啦,在流亡族人的棲身之地,獨自一人,向至尊上師奉獻了傳統的供養。據說,當他一邊敲擊達瑪鼓一邊開啟蒼涼的歌喉時,充溢著異鄉空氣卻散發著故鄉敬香的屋子裡低低地響起一片泣聲,連尊者也悄然淚下。

據說噶爾本啦還說了這麼一句話,大意是,既然他已把噶爾魯親自奉獻給袞頓,實現了在漫長的苦役歲月裡許下的心願,那麼從此以後,此曲只應天上有,他寧願冒著讓噶爾魯失傳的危險,也不會為世俗外人表演噶爾魯。也即是說,僅此一次絕唱,從此任由噶爾魯消失也情願了。

尊者微微閉目,似乎是在平息如潮水般湧上心頭的百感交集,又沉吟半響,才緩緩道出他並不贊成噶爾本啦如此決絕,非但不贊成,還要求噶爾本啦返回拉薩之後,須得將噶爾魯公諸於眾:「你所要做的,不是從此再也不表演,而是相反。你回去吧,答應他們的邀請,但也得讓他們答應,讓我們的男孩子學習噶爾魯。你也可以改革,教一些女孩子學習噶爾魯。總之,無論如何,你要記住,一定不能讓噶爾魯失傳。」

據悉,傳統上,女性是不能學習噶爾魯的,這是不是就跟在蒙古,女性不能學呼麥【20】的禁忌是一樣的理由?但是,世事到了讓女孩子也學噶爾魯的地步,是不是表明傳承中斷的危機已迫在眉睫?

尊者的這段話,被我複述得就像我亦在現場,其實為的是加強現場的效果被我虛構。因為,對於噶爾本啦來說,這場會面如同醍醐灌頂,足以轉折他的人生。當他返回拉薩,就像神跡顯現,一夜之間,幾乎整個拉薩城都驚悉,已經遺忘的噶爾魯竟在一夜之間被噶爾本啦全都回憶起來,而這也意味著,已返仙界的噶爾魯從此又降臨拉薩。哦,奔相走告吧,額手稱慶吧,於是皆大歡喜,噶爾本啦也被既往不咎,一洗「叛亂分子」的汙名,在以後的歲月裡,獲得了類似著名宮廷樂師、噶爾魯專家等表彰,並被西藏大學聘請為音樂教授。這是多麼的戲劇化啊,因世時翻轉而受盡折磨的他,竟于人生末年,被閃耀著虛假光彩的新西藏給照耀了。

又據說,猶如鐵樹開花,啞巴開口,當噶爾本啦召集舊部,面對黨的若干文化官員,在達瑪鼓的伴奏下,雙手合攏,行禮如儀,用蒼涼的嗓音緩緩吟唱的首曲噶爾魯,正是那「跳起美妙的供雲歌舞,獻給聖明遍知慧海福田施主轉輪王,聖王敬請欣賞……」。而他的眼前,我深信不疑,在他的眼前,並沒有這些毫無資格可以聆聽噶爾魯的耳朵。這些耳朵,寧結【21】啊,生來即被玷污,已經塞滿耳屎,又怎能領略以恭敬心奉獻的美妙和功德?他於是凝視著虛空的中心,仿佛望見那幻化而現的達蘭薩拉,猶如當年的頗章布達拉,端坐獅子法座的袞頓正頷首微笑,沉浸在從喪失的家園飄來的滄桑古樂之中,噶爾本啦不禁熱淚盈眶。

離苦得樂的佛法再次示現無常的真諦,噶爾本啦索性做得更為徹底,在即將奔赴輪回的此生末期,依賴現代的科學技術,將數十首噶爾魯燒錄在了CD上,而一張CD是可以翻刻無數的。仙樂飄飄,仙樂飄飄,惠及眾生無數,包括我這樣的迷途羔羊。如今,我已把這些噶爾魯全都輸入蘋果手機,可以想聽就聽,走哪聽哪……看哪,神聖的噶爾魯分明混雜在不計其數的人間歌曲之中,獲得了世俗的永恆。為此,我要向已得解脫的噶爾本啦致敬,他或已轉世為噶爾魯之神,在千手牽引、千眼明亮的堅熱斯【22】之淨土,繼續奉獻著妙不可言的如雲供養,貢覺松【23】!

寫於2009年夏天/修改於2015年5月

注釋:http://goo.gl/T1Y08j

資料來源:唯色